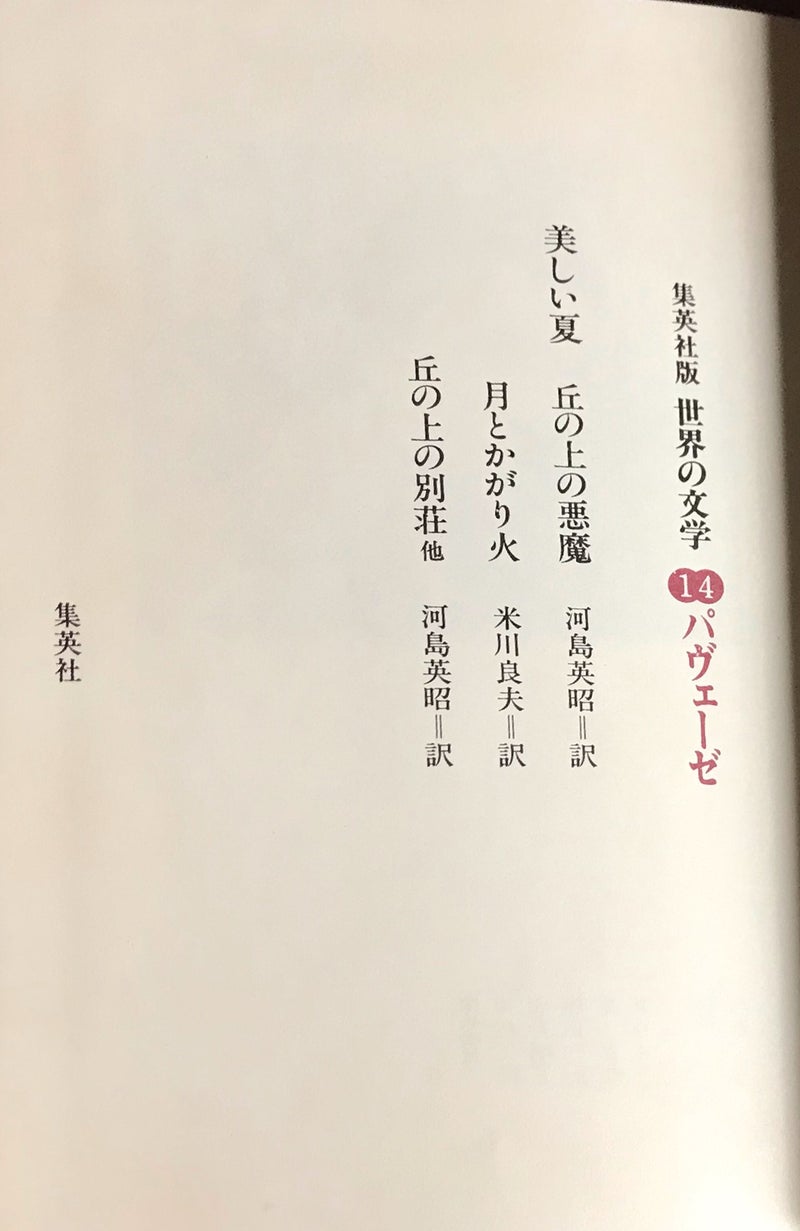

パヴェーゼをまた読みたくて〜『美しい夏』

久しぶりにチェーザレ・パヴェーゼの本を読みたくなりました。まず手始めに『美しい夏』ーー翻訳者の力量もあるでしょうしょが、素敵に物悲しくて、優雅で 郷愁を誘う、不思議な本ですね。映画のシーンを見るような、場面場面やショット 切断された細切れの時間感覚が震えるように低く響いて来てたまらない!

前にも読んでいたのに、今回読み直すと、やっと不思議な本だということが解りました。七十も過ぎて、やっと十六歳の青春の傷口のような心理が解るようになるとは!つくづく生きていると言うことはいいことだと思いました。とりわけ生き永らえると言うことは!

「美しい夏」とは、翻訳者の川島英昭が書いているように、「青春」のことなのですが、二人の主人公であるジーニアと 遅れて登場して来るアマーリアにおける愛が持つ時間性のアイロニカルな対比と読んでもいいでしょうし、私などはホモセクシアルとレスビアンに関わる四人の奇怪な物語、と言う風に読んでしまいました。その風景は美しくもグロテスクですらあるのです。

と言うよりも、なぜレスビアンはかくも美しく、ホモセクシアルは醜いのか、或いはそう書いてしまったのか、パヴェーぜは、というべきかもしれない。二人の男たち、グィードとロドリゲス、変形し変質した変則の愛の形というよりも、腐れ縁という方が相応しい男たちの語れれざる物語はそれ自身別の物語の契機にもなり得るかも知れないけれども、所詮はロマネスクの付け足しにすぎない。或いはアマーリアとジーニアの、同性愛とも友情とも言える、時制と時間を隔だてた二人の女の関係の美しさを引き立てている、とも言える。

上品な言い方ではないのだけれどもいわゆる男を知る、或いは好きな表現ではないのだけれど、よく言われた女になる、と言うことを閾値として、アマーリアとジーニアの物語がある。河島照英が言うように、確かにそう読める、しかしそれ以上に、言葉にならない青春という時代を、短いセンテンスと暗示と陰影だけで描くパヴェーゼの技法に注目したい。青春とは、本来言葉にならないものなのだ。それは青春の最中に生きるものたちにあっては近すぎて意識することができないし、かといって、多くの大人と呼ばれた人たちがするように、懐古や郷愁として語ることができるわけでもない。語るというためには起きた出来事がある程度、「過去」という時制を帯びなければならないし、意識によって省みられた出来事は過去そのものの本質からは逸脱したもの、抜け殻に過ぎないからだ、ちょうど蝉の抜け殻が夏の物語の虚しき象徴でもあるように。

青春と言う、言葉にできない事象を、パヴェーゼはまるで映画の切断されたコマの連なりのように描いた。

語ることや、そもそも叙述という、小説という形式が本来特徴としてきた技術がまるでここでは使えないのだ。言葉や叙述は、物事を整理し、言語の体系性と言うべきものの秩序の中に埋め込み分類し体系化の手続きをとってしまう。しかし、そのような分類や分析作業を受けた時、語られるべきはずの生物である筈の「青春」は、つまり「美しい夏」は死んでしまうのである。パヴェーゼその人が「青春」に殉じたように!

チェーザレ・パヴェーゼには、『生きると言う仕事』と言う本があるそうだ。表題から受けた私の想像だけを言うのだが、生きることが「仕事」と言う名の様式と化してしまっていた当時のパヴェーゼにとって、生きることが仕事ならば死ぬほかはなかったのだ。なぜなら私たち凡人の水準では、生きる事と仕事は断然違う。生きることは不等式として仕事を一部として含んでいるけれども範囲はより広く 生きることが仕事イコールではないだろう。

それにしても誰かが言っていたことだが、なぜパヴェーゼは男なのに、かくも女性なり少女の心理の繊細が描けたのだろうか。女が女になると言うことの意味を!

私は最近、この問に関連 連動させて女性が女である事を超えて女性であることの意味は何だろうか、と考えることがある。これは女が女であると言う意味とは対極にある問いでもある。これはパヴェーゼの美しき二人のヒロインたちが決して問うことの無かった問いでもある。

女性が女性であると言う本質的な意味は、小さな少女は王女様である、と言う意味でもある、と私は思っている。王女様と言う意味は、少女が一個のかけがえのない存在であり、いつか王子様が現れて自分を一人前の存在として扱ってくれる、その時は男であるとか女であるとかはもはや意味がなくて、ただ一つ、人間であると言うことだけが本質的な意味を持つ世界なのだろう。我々もヒロインもまたカーテンの片隅でそう願わなかっただろうか。『美しい夏』はまた『カーテン』と言う名前で書き始められたとも言う。

一人の少女が女になると言う物語を描きながら、女が女性でもあると言う問いを問うことを夢にも思うことができない、女性が置かれた当時の世界の狭さを、人間性の歪みと貧困を描いた、と言えば余りにも『美しき夏』のヒロインたちの生きた世界を見下したものの言い方になるのだろうか。多分、そうなのだと思う。しかしかかる乱暴な物言いでしか伝えられない心理もある。女が女であると同時に女性でもあり、同時に女性は人間でもあり得ると言うことを書いた小説であったならば、パヴェーゼも死ぬ必要はなかったし、『美しい夏』の二人の美しいヒロインたちの美しい魂が汚されることもなかったであろう。