映画”冷血”をみる アリアドネ・アーカイブスより

この映画のもう一つの特色は、マリリン・モンローや”ティファニーで朝食を”のように、未だ半ば現代史であることだろう。とりわけカポーティと行動を共にするNYタイムズの凄腕の雑誌記者は、戦後アメリカ良心の象徴である”アラバマ物語”の作者その人であることが明らかになるに及んで、カポーティの執筆動機を相対化している。

カポーティがこの事件に感じたある符号とは、繁栄を謳歌しているかに見えるアメリカンドリームの陰に置き去られた、プーア・ホワイト、棄民の物語であったろうと思う。僕らは同じ家にいて彼らは裏口から、僕は正面玄から出て行っただけの違いにすぎないとカポーティは述懐してみせるのだが、”アラバマ物語”の作者であるならば理解できたはずだ。アメリカ南部の保守性が、その日常意識がその内部にいかなる暴力性を秘めたものであるかを。

ある意味でアメリカ南部の日常性という名の暴力性がもたらした事件であるともいうことができる。少年カポーティは日々自分を守る何物も所有せず、無防備に傷つくままの少年時代があったはずだ。彼らには抗う大義名文など何もなかった。アラバマ物語の父親にあったようなものが。日常性という名の暴力はやがて形をかえ、カポーティを襲う。最終的には東部沿岸の進歩主義と良心という名の日常性の壁によって押しつぶされていった ともいうことができるのだろうか。

goo映画より

作品解説・紹介 - カポーティ

1959年11月15日。カンザス州ホルカムでクラッター家の家族4人が、惨殺死体で発見される。翌日、NYで事件のニュース記事を見た作家トルーマン・カポーティは、これを次の小説の題材にしようと決心。幼馴染みで彼の良き理解者の女流作家ネル・ハーパー・リーを伴い、すぐさま現地へ向かう。小さな田舎町は前例のない残酷な事件に動揺していたが、やがて2人の青年が容疑者として逮捕された。カポーティは事件の真相を暴くべく、拘留中の彼らに接近していく。

わずか23歳で作家デビューを果たし、“早熟の天才”と呼ばれたカポーティ。社交界でマリリン・モンローの親友となるなど華やかな話題を振りまいた彼は、同時にホモでアル中・ヤク中というゴシップでも時代の寵児となっていく。そんな彼が6年を費やしたのが、最高傑作「冷血」だった。この一作でカポーティの名は一気にアカデミックなものに高まるが、彼自身はそれ以降、本格的な小説をひとつも完成できなくなってしまう。一体、「冷血」執筆中のカポーティに何があったのか?本作はその謎を静かに、じわじわと解き明かしていく。華やかな表の顔とは裏腹な、カポーティの孤独と苦しみが痛いほど伝わってくる。第78回アカデミー賞主演男優賞、受賞作。

キャスト・スタッフ - カポーティ

監督

ベネット・ミラー

脚本・製作総指揮

ダン・ファターマン

出演

フィリップ・シーモア・ホフマン

キャサリン・キーナー

クリス・クーパー

クリフトン・コリンズJr.

ブルース・グリーンウッド

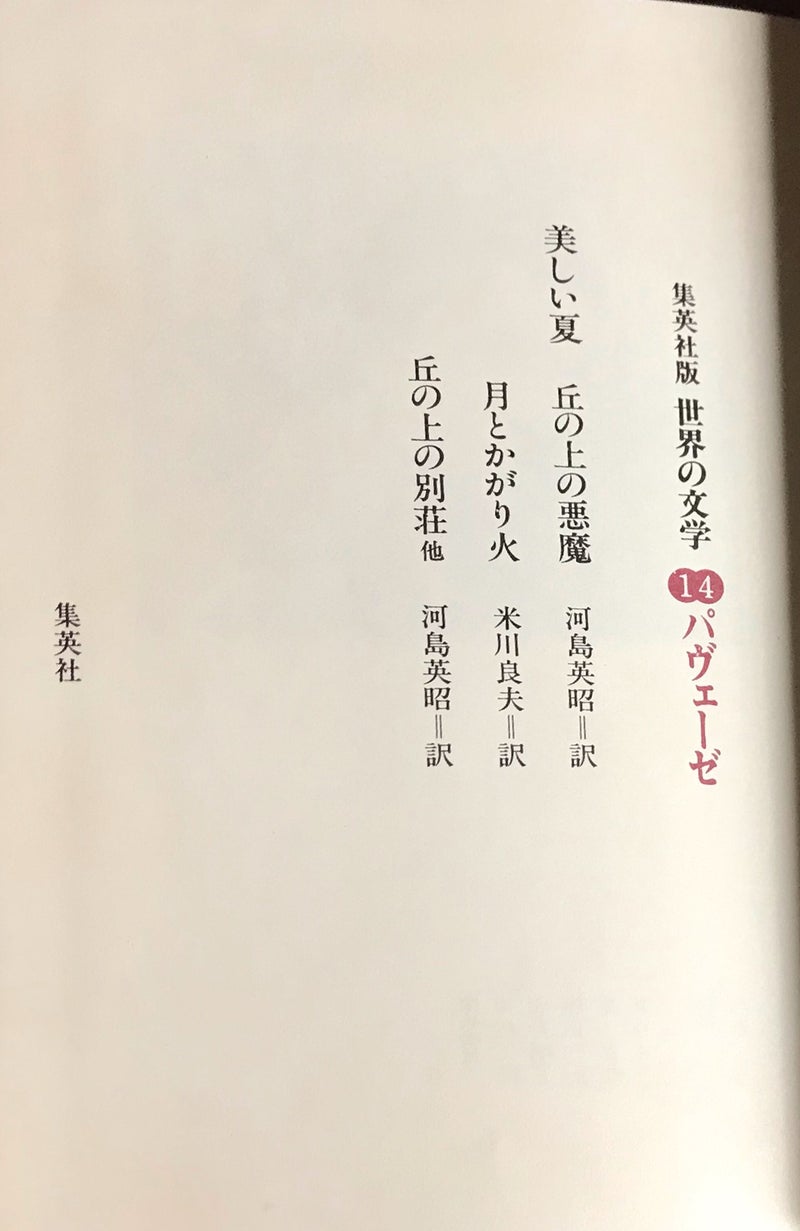

パヴェーゼをまた読みたくて〜『美しい夏』

5月のベスト5 中間

1

☆”ノルウェイの森” を廻る二人の悪党 その2 レイコさんの場合――社会事象としての村上春樹・第 | アリアドネの部屋 (ameblo.jp)

2

右寄りと左寄り、あるいは政治の色分けについて | アリアドネの部屋 (ameblo.jp)

3

”ノルウェイの森” を廻る二人の悪党 その1 永沢さんの場合――社会事象としての村上春樹・第5夜 | アリアドネの部屋 (ameblo.jp)

4

日本と欧米の自然観の違いについて――富山和子”日本の米”其のほかを読んで(2011/7) アーカ | アリアドネの部屋 (ameblo.jp)

5

村上春樹 短編『蛍』と『ノルウェイの森』 流行作家が見失ったものと見捨てたもの 2012-11- | アリアドネの部屋 (ameblo.jp)

映画”エディット・ピアフ ~愛の賛歌~”について アリアドネ・アーカイブスより

映画を見終わってしきりに美空ひばりの存在を思い出した。戦後を代表する日仏の歌姫として共通性は高い。しかし一方は家族のしがらみの中に、また日本人としての絆を大事にして死んだ。ピアフはどうだったのだろうか。恵まれない出生と希薄な家族愛、彼女を手助けした人々、彼女の生に関わった人々を思いながら、余韻にひきずられるままにユーチューブで彼女の歌を偲び、偶然ひばりの歌う”愛の賛歌”にであった。英語の歌詞はピアフとはまるで違う進駐軍の懐かしい響きを伝えるのだった。

goo映画より

作品解説・紹介 - エディット・ピアフ ~愛の賛歌~

1915年にパリのベルヴィルで生まれたエディットは幼くして両親と生き別れ、祖母が営む娼館に身を寄せる。一度は失明したものの奇跡的に回復し、後に大道芸人の父に引き取られ、日銭を稼ぐためにストリートで歌っているところを、名門クラブのオーナー、ルイ・ルプレに認められ、その歌声から“ピアフ(雀)”と名づけられる。やがて世界的なスター歌手となった彼女は生涯最愛の恋人マルセルと出会うのだった…。

低く力強くしゃがれたユニークな声が魅力のピアフを、「愛の讚歌」「バラ色の人生」など名曲オンパレードの迫真の歌唱シーンも最晩年の老婆に成り果てた姿も、全身全霊を傾けて『世界でいちばん不運で幸せな私』のマリオン・コティヤールが演じ切る。貧しく孤独な子ども時代から47歳で死に至るまで、その波乱万丈の生涯には、エマニュエル・セニエが好演する娼婦ティティーヌをはじめ、必ず愛してくれる人がいた。常に愛されたいと切望し、また愛することにも貪欲だった彼女の感情面に注目して、その生き様をドラマティックに描いたのは、『クリムゾン・リバー2/黙示録の天使たち』の監督オリヴィエ・ダアン。脚本も手がけている。

督・脚本

オリヴィエ・ダアン

出演

マリオン・コティヤール

ジェラール・ドパルデューほか

おバカ系タレント時代の終焉 アリアドネ・アーカイブスより

おバカ系タレントと呼ばれた人たちの時代は過ぎつつあるのではないかと思っています。平和の代償としての、軽めのギャグと駄洒落、それを見ることによって癒される視聴者の罪のない優越感など。。。

とはいえ、私が平成ー令和の時代を代表するおバカ系タレントとして念頭に描くのは、内閣総理大臣・安倍晋三氏のことなのです。

自らの言葉の軽さと、言葉の重みゆえにこそ腑に落ちてくる日本国憲法の諸条文、読解する能力がないものと、俄か仕立ての憲法改正論の仮面のアンバランスが、笑いとペーソスを誘うのです。

日本国憲法の諸条文、実のところ晋三氏には祖父にあたる岸信介ですら獄中において日本国憲法の諸条文を読んで、その魅力ゆえにこそ警戒心を抱いたのです。つまり岸は日本国憲法を言語として理解する能力を有していた。しかし彼の時代認識では、世界に類例のない占領下の天下り憲法は、戦後の国際的な政治的枠組みの中に日本が生きていくためには心細いこと限りない空理、空論に思えた。一体国民国家としての憲法でありながら、主格が国民並びに諸国民であるなどという矛盾がリアルエステートの立場から許されることであろうか。しかし日本国憲法の諸条文が岸にある種の感銘を与えたのは、明日をも知れない獄中ということもあったろうが、大東亜共栄圏の諸国民の理念と皮肉にも響きあうものを持っていたからである。

こうした祖父の政治的信念と比べるとき、晋三氏の思念は何と貧者なものであろうか。憲法論議とは徹頭徹尾言葉の問題であるにもかかわらず、改竄や言い逃れを通じて言葉の軽みに力を貸してきたもの晋三氏の最大の特徴だったのであるから、何とも皮肉である。

晋三氏のことを政界のおバカ系タレントの筆頭だと決めつけているのは、何も彼が偏差値の低い人間であったという理由からではない。彼は様々な場面でさまざまに言葉の言いかえを演じるけれども、まともな本を読んだ人間なら決してできない裏技を能天気に演じることに余念がない。実に人として破廉恥である。学生時代を通じて今に至るまで、彼はまともな本を一冊は読んだのだろうか。ずっしりと硬めの、噛んだら歯が毀れるような硬派の本を!――例えば、プラトンを、アリストテレスを、ゲーテを、そしてシェイクスピアを!あるいはマックス・ウェーバーなどの政治哲学の本を!こうした本を、一冊でも読めば、言葉の世界とは実際の人生や現実的世界よりははるかに広大であることを認識するはずなのであるが。現実が一つであり、いまここに、この場所にある己の感覚のみに由来する環境世界のみが「事実」として特定され、唯一の事実として確信できるものである、という凡人的見識の凡庸さの感覚が、仮象と分かっているちっぽけな事象を守るために、どうにでも言葉を利用し改竄することを拒まない無神経さと鈍感力を生み出しているのである。

こういう三流の人物を総理大臣に選んでしまった国民は不幸である。

イタリア映画”木靴の樹”をみる アリアドネ・アーカイブスより

水田すれすれの狭い小川や、堤に添って連なるさびしげな樹木の連なりや廃屋のような倉庫や農機具置き場など、いまでも見慣れた都市郊外の風景として展在する。昨年北イタリアを旅した時も、ミラノを起点とした小旅行の旅に車窓に眺めた風景と同じものである。

一方都市化の極限にあるミラノはかって縦横に運河が開けていたと聞くだけでそのよすがもない。この映画の最後ら付近に、早朝に結婚式を挙げた二人が船でミラノまで行くくだりがあるが、ああ、運河が埋められる前はこんなふうだったのだな、と住み慣れた町でもないのに妙に納得していた。

オルミ監督のこの有名な映画については語りつくされている感があるので、なぜ19世紀後半を舞台としたドキュメンタリータッチの映像が、1970年代の後半に造られたのかを考えてみたい。この映画の農村風景を描いた映像美や自然描写の中に素朴な神への賛歌を読み取ったとしても、所詮は現代人の都合にすぎないのだろう。

物語の由来は”木靴の樹”。封建性以前の窮屈な身分制のもとで階級を離脱する方法には僧侶階級に身を連ねることと、もうひとつ軍隊での経験があった。一方支配階級である僧侶階級においても優秀な人材の補充は貴族階級だけに頼ることはできずに、こうした庶民に上昇願望を利用する形で育成する必要があった。

年端もいかない少年が利発であるがゆえに学校に行くことを”神の使命”と司祭様に説教され、父親は大事な労働力を失い、少年は往復12キロもある学校への道のりを通学する過程で靴をすり減らして壊してしまう。家に帰ると家では主婦に丁度子供が生まれたところで、父親は心配をかけまいとこっそりと小川のほとりの樹木を刈に行きそれで子供のための木靴をつくる。やがてそのことが発覚すると地主の逆鱗に触れ、一家は住みなれた家を放棄しどことも知れぬ旅へと追放されてしまう。主婦は、心配症の夫を慰めてこういう。子供を授かるということは、目に見えぬ恵みを授けてくださっているのだと。住み慣れた家を逃げるように去っていく、荷車の上で揺られていく少年の悲痛な泣きべそ顔を映してこの映画は終わる。せめてこの健気な母親が運命を切り開いてくれるだろうことを期待するばかりなのである。少なくともこの家族に限って神が微笑まれることはなかった。

神は沈黙を守るだけではなく、”時には”微笑まれる。もう一つの寡婦の母親は洗濯屋をしながら家族6人を扶養している。心配した司祭が保育院に下の二人を入れることを提案するが、15歳にしかならない長男が、僕が夜も働くから家族一緒にいようと健気なことを言うのでこの話は沙汰やみになる。もうひとつこの家のお祖父ちゃんがちゃっかりしていて、僅かな建物周りの空き地を利用して、今でいうトマトの早期栽培――と言ってもバスケット一杯のささやかな収穫にすぎないのだが――で町に卸しにいって孫娘にささやかな希望を与える。牛が重い病気になって一家が絶望の淵に沈んだとき、神は獣医の下した診断をそっと脇におどけになる。

早期栽培による商品経済における希少価値の実現、つまり現代人に劣らずの巧みさやずるさも描いている。もう一つの家族では父子の折り合いが悪く、息子は昼間から酒を飲むようになる。父親は映画の冒頭から軽量される荷車に石を忍び込ませて多く見積もらせることの常習犯であるらしい。この父親はおまけに村の祭りで拾った金貨を馬の馬蹄の底に秘匿しており、取り出そうとすると何かのはずみにそれがなくなっていたので、馬を相手に殴りつけるやらのやつあたりを演じた揚句、今度は怒った馬に家の中まで暴れこまれるという醜態を披露することになる。農民は素朴でもなければ偉大でもなく、真仰深く敬虔でもあれば恩寵の届かないところでは自分の才覚を生かして生き延びる他はない、つまりそれ以上でもなければそれ以下でもない民衆の等身性をもって描かれている。ただ一つ違うのは、この時代が子供を神の贈り物と考えていたこと、子供は共同体全体で育てなければならないという不文律がまだ生きていた時代であったことだろう。

最後の家族、ミラノの修道尼院を訪ねる新婚の二人を描くタッチだけはオルミ監督の色調までが異なる。まるで宗教画を思わせるような言葉少なの二人の微笑、そして神の国への道行のようなミラノに向かうロンバルディアの船旅、色彩も一変しミレーからルノワールへの明るく変貌する。まるで新婚旅行を兼ねたようなミラノへの旅の終わりに院長は二人に一人の乳児の保育を託す。まさに暗雲の中に射す雲の晴れ間のようにこの場面は小川の水面の煌きのように美しい。

この映画をネオレアリズモの名称で語ることはできないだろう。何ゆえ1978年にこの映画は作られたか。一世紀も前の農村風景の抒情詩を語りたかったためではないだろう。オルミ監督がまだ青年時代を過ごした頃の、高度成長期以前のイタリアの農村にはまだ、このような風景、このような人の善意というものが残っていたのではないのか。それを生き、経験した証人としてそれを一編の叙事詩として残すことは映像作家の義務としてではなかったか。

オルミ監督の映画を見るのは今回が初めてになったが、監督の名前を教えていただいた他のブログのmoさんに感謝します。

この映画に農民精神の偉大さなどを読み込むのは現代人の都合である。

以下、goo映画

あらすじ - 木靴の樹(1978)

あらすじ

19世紀末の北イタリア、ベルガモ。農村は貧しく、バティスティ(ルイジ・オルナーギ)一家は、他の数家族と一緒に小作人として住み込んでいたが、この農場の土地、住居、畜舎、道具そして樹木の一本までが地主の所有に属していた。フィナール(バティスタ・トレヴァイニ)はけちで知られており、収穫を小石でごまかしていた。ルンク未亡人(テレーザ・ブレッシャニーニ)は夫に死なれた後、洗たく女をして6人の子どもたちを養っていた。ブレナ一家の娘マッダレーナ(ルチア・ペツォーリ)は美しい娘で、勤めている紡績工場のステファノ青年(フランコ・ピレンガ)と交際していた。バティスティ家に男の子が生まれた。バティスティは靴を割ってしまった長男ミネク(オマール・ブリニョッリ)のために、河のほとりに並ぶポプラの樹の一本を伐ってきて、木靴をつくってやった。マッダレーナとステファノの結婚式が済み、ミラノへ新婚旅行に行った2人は、マッダレーナの伯母が修道院長であるサンタ・カテリナ修道院を訪ねた。そこで捨て子の赤児をひきとることにする。ある朝、ポプラが一本伐られていることが地主の目にとまり犯人追求の手がのびた。バティスティの仕業だとわかり、農場を追われることになったバティスティ一家が荷車をまとめていた。この光景を見る者は誰もいなかった。そして、人々は荷車が去ったあとを見守るのだった。

キャスト(役名)

Luigi Ornaghi ルイジ・オルナーギ (Batisti)

Francesca Moriggi フランチェスカ・モリッジ (Batistina)

Omar Brignoli オマール・ブリニョッリ (Minek)

Carmelo Silva カルメロ・シルヴァ (Don Carlo)

Mario Brignoli マリオ・ブリニョッリ (The master)

Emilio Pedroni エミリオ・ペドローニ (The bailiff)

Teresa Brescianini テレーザ・ブレッシャニーニ (Widow Runk)

Carlo Rota カルロ・ロータ (Peppino)

Giuseppe Brignoli ジュゼッペ・ブリニョッリ (Grandpa Anselmo)

Maria Grazia Caroli マリア・グラツィア・カローリ (Bettina)

Lucia Pezzoli ルチア・ペツォーリ (Maddalena)

Franco Pilenga フランコ・ピレンガ (Stefano)

Battista Trevaini バティスタ・トレヴァイニ (Finard)

スタッフ

監督

Ermanno Olmi エルマンノ・オルミ

製作

GPC

脚本

Ermanno Olmi エルマンノ・オルミ

撮影

Ermanno Olmi エルマンノ・オルミ

音楽

J. S. Bach J・S・バッハ

音楽演奏

Fernand Germani フェルナンド・ジェルマーニ

美術

Enrico Tovaglieri エンリコ・トヴァリエリ

衣装(デザイン)

Francesca Zucchelli フランチェスカ・ズッケリ

字幕監修

山崎剛太郎 ヤマザキゴウタロウ