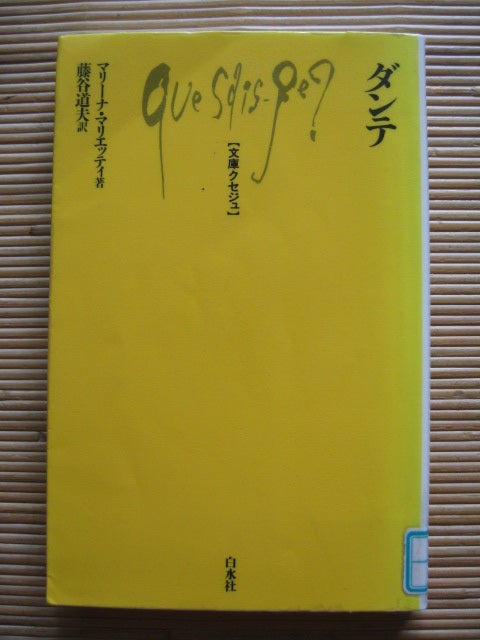

マリエッティ”ダンテ” アリアドネ・アーカイブスより

ダンテ・アリギエーリ1265-1321は、先日ふれたシェイクスピア1564-1616やセルバンテス1547-1616などよりも三百年もむかしの人ということになる。文学関係以外でも、イタリアの絵画や建築を論じた文献などを読むと、教皇派グェルフィとか皇帝派ギベリーニとかわずらわしいほど出てくる。いっそ”カノッサの屈辱”の後日談だといえば、ああ、あれか、と分かりやすいのだが、これに加えて白党だとか黒党だとか出てくると、お手上げになる。芸術を鑑賞する場合に、ただでさえヨーロッパのローカルな位置に甘んじたイタリア近世史都市国家の瑣末?な古競り合いや紛争が、何の関係があるのかと思っていたのだが、本場のこの人方の本を読んで感じ方が揺らいでしまった。・・・というか、自分の無知が一つ埋められたという感じがした。

この書物の前半で明らかにされるのは、むしろ政治思想家としての人間像である。キリスト教のプラトニズム的解釈に抗するトマス-アリストテリアンとしての神学者の像である。そして最後に詩人としてあると同時に言語学者であった人間像である。この人間的関心の多様性は、ルネサンス人の万能性とも少し違う。そこからおぼろげに浮かび上がってくるのは、言葉と理念が現実とまだひと繋がりであった時代の、最後の巨人の苦闘の歴史とも云うべきものである。

ダンテの生涯が単に失意の詩人としての生涯であったというだけのことならばありふれたことであったろう。ダンテの場合は現実に先立つ理念というものがあり、その古代的骨格の中に、歴史、文学、神学だけでなく、フィレンツェの雑事にまぎれた評議員としての、あるいはアリギエーリ家の家長としての苦闘があった。教皇派として出発し、この派が二つに分裂した後は白党に属した。白党への迫害が過酷になるに応じてようやく物事の正体が彼には見えてくるようになった。問題なのは、過ぐるローマ皇帝コンスタンティヌス大帝の世俗権のローマ教会への譲渡、という歴史的伝承のうちにあった。世俗権に教皇権が優位するという考えの根拠になった歴史的な伝説なのだが、当時は事実として信じられていたのである。ダンテはここに布教上の単なるシステムに過ぎないローマ教会の越権を、13世紀の混迷を深める堕落の原因を、平和への最大の障害としてのローマ教会を見出したのである。

かかる経緯は、教皇派として出立した自らの経歴を動揺させ、結果的には分裂後の白党からも距離を持たせることになった。やがて白党がローマ教皇の権謀術数の餌食と化すと、傍観者として位置を貫いた彼は故郷の同士からも裏切り者の汚名を受けることになる。ダンテが故郷に帰らなかったことの本当の意味は、帰れなかったのではなく、外にローマ教皇の物理的圧力を、内に故郷の心情派を敵に回した腹背的-四面楚歌にあった。もっと云うならば、告発の相手は、晩年ますます過激さの度合いを超えたローマ教皇にだけあったのではない。ローマ教権とフィレンツェの銀行資本が結託したとき、地上に最大のまがいものが生じたように思われたのである。

ダンテは、教皇権と皇帝権が共存して各々の範疇的世界を統治する並存的なあり方の中に、共和主義的に近い政治的理念を包摂していた。ダンテの偉大さは、理念が言葉と化す時初めて言葉は公共性として、すなわち政治的な力として機能することを理解しており、一介のフィレンツェ評議員としてその言説を発信することを止めなかった。その結果彼は故郷において死刑の欠席裁判を受け、家族郎党は流浪の民となった。

域外に退去して後も彼の政治的抵抗は執拗に止むことなく、またローマ教皇の追求も苛烈さを極めた。彼と彼の同士たちはあたかもフィレンツェを囲む幾重の同心円上の軌道を動く惑星であるかのように各地に潜伏したが、政治的混迷を見るにつれダンテの政治的理念の妥協のなさは、同士たちとも袂を分かつ原因になった。そしてこの苦渋の選択が、ダンテのもうひとつの能力、すなわち詩人としての彼を呼び出したのである。

思想家として政治家として人が現実に対峙しようとするときに理念が持つ先験性がダンテの特色である。これはリゴリズムや教条主義ということではない。これより後マキャベェッリ1456-1527は、理念の歴史的具現性を主張し手段を選ばない現実主義を主張したが、その根底には根強い共和制への郷愁があった。現実か理想かという二元論ではない。言葉と現実の関係を問う、言語批判の問題なのだ。ダンテもマキャヴェッリも、彼らの理想が現実的に実現の可能性がなくなったとき、初めて言語の問題が生じた。単に現実的世界への回路が閉ざされたゆえに文学や詩の世界に退避するという意味ではなく、詩人としてまた政治理論家としての自覚は、同時に言語批判の問題としても問われたはずなのである。

今回、マリエッティの書物を通じてダンテをめぐるイタリア近世史の複雑さの一端を垣間見ることができたのがひとつ。二つめはダンテの言語論に始めて目を開かれたことにある。

ダンテにとって言語とは、字義と寓意に分かれる。

寓意は、メタファーと道徳と、超越的の三つに分かれる。

詩を読むとは、少なくとも中世ヨーロッパにおいては四つの位相において重層的に読み解くという能力が必要とされた、という。

こうなると、う~んと、日本人としての私は考え込まざるをえない。

我々の先輩は、言語の問題を言文一致体として、写生文として捉えたのではなかったか。この日本人の無邪気な確信には何が不足していたのであろうか。

ダンテの言語批判は、好き嫌いは別として、例えばジョイスやプルーストの小説の中に生きた痕跡として見出すことができる。先日読んだヴィットリーニの”シチリアでの会話”には、かかる言語批判の正統としての矜持が深く確信されている。言語の重層性ということ一つとっても、我々の何が進化したというのか。そんなことを徒然に考えながら、何時の日にかは辞儀を低くしてダンテにまみえる機会があることを願わずにはいられなかった。